Erbbaurecht: 9 wichtige Tipps zur Erbpacht für Käufer & Verkäufer

Beim Erbbaurecht steht das eigene Haus auf einem fremden Grundstück. Dafür liegt der Kaufpreis in der Regel niedriger als bei einer Immobilie auf einem Grundstück ohne Erbbaurecht. Wir erklären Ihnen, was Sie beim Kauf eines Erbbaugrundstücks beachten müssen und welche Tücken das Erbbaurecht – auch Erbpacht genannt – beim Immobilienverkauf hat.

Das Wichtigste in Kürze

- Beim Erbbaurecht steht das eigene Gebäude auf einem Grundstück, das jemand anderem gehört.

- Erbpacht-Immobilien zeichnen sich oft durch einen niedrigen Kaufpreis aus.

- Für die Nutzung des Erbbaurechts ist ein Erbbauzins an den Eigentümer (Erbbaurechtsgeber) zu zahlen.

- Das Erbbaurecht ist zeitlich auf üblicherweise 50 bis 99 Jahre begrenzt.

Direkt zum Wunschthema

- Was ist das Erbbaurecht oder die Erbpacht?

- Was sind Vorteile, was Nachteile des Erbbaurechts?

- Lohnt sich der Hauskauf bzw. Hausbau mit Erbbaurecht?

- Was gilt es beim Verkauf einer Immobilie mit Erbbaurecht zu beachten?

- Was ist beim Erbbaurechtsvertrag zu beachten?

- Was gilt es bei der Immobilienbewertung mit Erbbaurecht zu beachten?

- Welche Kosten entstehen beim Erbbaurecht?

- Was passiert nach Ablauf des Erbbauvertrags?

- Was bedeutet das Risiko „Heimfall“ bei Erbbaurecht?

1. Was ist das Erbbaurecht oder die Erbpacht?

Ein Erbbaurecht oder eine Erbpacht stellt das Recht dar, eine Immobilie auf dem Grundstück einer anderen Person zu errichten und zu nutzen. Als Erbbaurechtsnehmer kaufen Sie das Grundstück dabei nicht. Es verbleibt beim ursprünglichen Grundstückseigentümer.

Das Erbbaurecht wird dabei auf Zeiträume zwischen 50 und 99 Jahren befristet und als Käufer zahlen Sie einen jährlichen Erbbauzins zwischen 3 und 6 Prozent des Grundstückswerts (Bodenwert).

Das bedeutet: Als Käufer besitzen Sie somit zwar das Haus, aber nicht das Grundstück. Dabei ist das Erbbaurecht selbst wie ein Grundstück zu behandeln: Es kann vererbt, verkauft oder belastet werden. In der Regel vergeben Kommunen, Kirchen oder Stiftungen Erbbaurechte. Deutlich seltener wird auch von Privatpersonen eine Erbpacht angeboten.

Wie sehen die rechtlichen Grundlagen zum Erbbaurecht aus?

Rechtlich geregelt ist das Erbbaurecht im Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG). Im notariellen Erbbaurechtsvertrag wiederum legen der Grundstückseigentümer (Erbbaurechtsgeber) und der Käufer (Erbbaurechtsnehmer) die Details fest.

Wie ein normales Grundstück erhält das Erbbaurecht ein eigenes Grundbuchblatt. Es wird dann sowohl im Grundbuch des jeweiligen Grundstücks als auch im eigenen Erbbaugrundbuch eingetragen.

immoverkauf24 Info

Der Begriff „Erbpacht“ wird im Sprachgebrauch häufig mit Erbbaurecht gleichgesetzt, obwohl es sich dabei um eine seit 1947 nicht mehr gültige Form des Grundbesitzes handelt. Die Frage „Was ist Erbpacht?“ lässt sich so beantworten: Die Erbpacht war landesrechtlich zulässig und insbesondere im Norden und Nordosten Deutschlands gebräuchlich.

Bei der Erbpacht besaß der Erbpachtnehmer das vererbliche und verkäufliche Recht, gegen eine zu leistende Pacht ein fremdes Grundstück bewirtschaften zu dürfen und Erträge daraus zu ziehen. Anders als das heutige Erbbaurecht galt die Erbpacht zeitlich unbegrenzt. Wir nutzen den Begriff Erbpacht analog zum heutigen Sprachgebrauch in diesem Artikel ebenfalls als Synonym für Erbbaurecht.

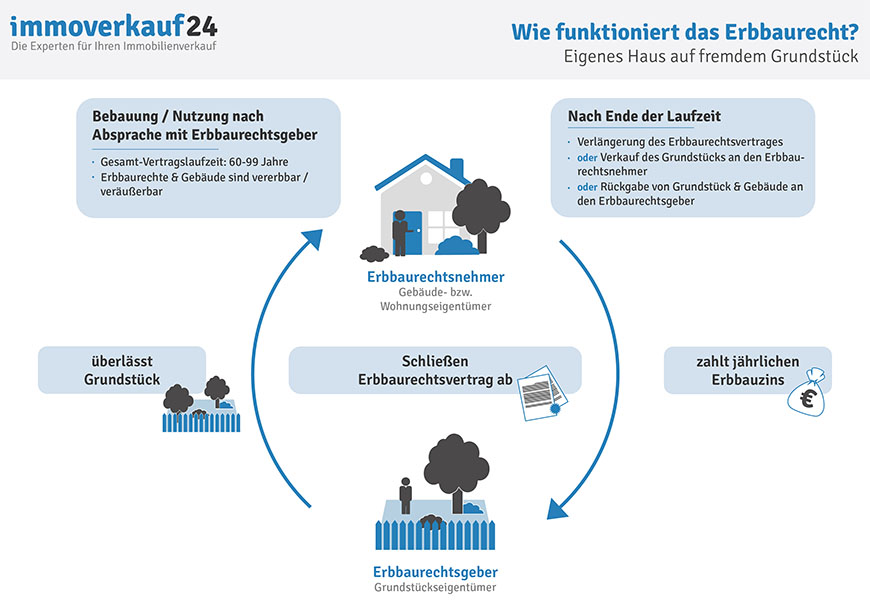

Wie genau das Erbbaurecht funktioniert, zeigt Ihnen die folgende Grafik:

2. Was sind Vorteile, was Nachteile des Erbbaurechts?

Vorteile für Erbbaurechtsnehmer

- Günstige Konditionen beim Immobilienkauf

- Niedrigere Kaufnebenkosten aufgrund des geringen Kaufpreises

Vorteile für Erbbaurechtsgeber

- Regelmäßige Einnahmen über Erbbauzins

- Grundstück bleibt in seinem Besitz

Nachteile für Erbbaurechtsnehmer

- Erbbaurecht zeitlich begrenzt, je nach Restlaufzeit ggf. zu wenig Sicherheit

- Es wird in der Regel nie das eigene Grundstück sein

- Dauerhafte Kosten durch Erbbauzins ohne Eigentumserwerb

- Erbbauzins kann alle 3 Jahre erhöht werden

- Späterer Verkauf komplex und oft wenig Interessenten

- Bauliche Veränderungen nur mit Zustimmung des Eigentümers

- Ggf. Ankaufspflicht bei Forderung des Erbbaurechtsgebers

- Immobiliendarlehen an höhere Auflagen geknüpft

Nachteile für Erbbaurechtsgeber

- Bei einem Verkauf erzielt das Erbbaugrundstück einen geringeren Verkaufserlös

3. Lohnt sich der Hauskauf bzw. Hausbau mit Erbbaurecht?

Wenn Sie eine Immobilie mit Erbbaurecht kaufen wollen, profitieren Sie von einem zentralen Vorteil: Immobilien auf Erbbaugrundstücken sind oft deutlich günstiger! Gerade Kirchen, Kommunen oder Stiftungen bieten Erbbraurechte, um damit zum Beispiel Familien zu fördern.

Die Erstvergabe von Erbbaurechten erfolgt heute nur noch selten

Die Erstvergabe von Grundstücken mit Erbbaurechten – um darauf beispielsweise ein Haus zu bauen – ist jedoch ein seltener Fall. Meistens erwerben Sie als Käufer die Immobilie nicht direkt vom ursprünglichen Erbbaurechtsgeber. Sie übernehmen diese vielmehr vom aktuellen Erbbaurechtsnehmer. In diesem Fall befindet sich also bereits ein Haus auf dem Erbpachtgrundstück.

Ob sich der Kauf eines Erbbaurecht-Grundstücks grundsätzlich lohnt, ist immer vom Einzelfall und den Zinsen des Immobiliendarlehens abhängig. Ungeachtet der Zinshöhe sollten Sie sich jedoch vor Augen halten, dass Sie den Erbbauzins über die gesamte Laufzeit hinweg immer weiterzahlen müssen. Ein Immobilienkredit ist hingegen irgendwann getilgt und Sie hätten danach keine weiteren Finanzierungskosten.

Warum sich ein Erbbaurecht für Käufer eher selten lohnt: Die Nachteile im Detail

Der Vorteil, kostengünstig Immobilieneigentümer zu werden, wird bei der Erbpacht mit diversen Nachteilen erkauft:

- Zeitliche Begrenzung: Das Erbbaurecht ist auf einen Zeitraum von 60 bis 99 Jahren begrenzt. Sie hinterlassen Ihren Erben somit also keinen dauerhaften Vermögensgegenstand. Für Käufer einer bereits laufenden Erbpacht kann es sogar vorkommen, dass die Restlaufzeit nur noch verhältnismäßig kurz ausfällt. In einem solchen Fall müssten Sie unter Umständen sogar noch vor dem eigenen Renteneintritt wieder aus dem Haus ausziehen.

- Fehlende Entscheidungsfreiheit: Der Erbbaurechtsnehmer muss für bauliche Veränderungen, die eine Baugenehmigung erforderlich machen, die Zustimmung des Grundstückseigentümers einholen. Darüber hinaus darf der Grundstückseigentümer dem Erbbauberechtigten Auflagen für die Nutzung des Erbbaugrundstücks machen. Auch beim Immobilienverkauf hat der Grundstückseigentümer laut Erbbaurechtsgesetz ein Mitspracherecht, das allerdings begrenzt ist.

- Ankaufspflicht: Als nachteilig kann sich auch die sogenannte Ankaufspflicht erweisen. Diese besagt, dass der Erbbauberechtigte das Grundstück kaufen muss, wenn der Erbbaurechtsgeber dies fordert.

- Schwierigere Finanzierungsbedingungen: Die Finanzierung eines Erbpachtobjekts kann sich schwieriger gestalten: So muss die Tilgung des Darlehens in vielen Fällen 10 bis 15 Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts abgeschlossen sei. Ansonsten kann das Erbbaurecht nicht als Sicherheit für die Darlehensvergabe genutzt werden. Weiterhin ist die Höhe der Grundschuld, mit der eine Erbpacht-Immobilie belastet werden kann, sowohl durch die hohen Sicherheitsabschläge der Bank als auch durch den Erbbaurechtsgeber häufig limitiert. Es wird also deutlich mehr Eigenkapital benötigt als bei Immobilien ohne Erbbaurecht.

Erbbauzins: Der dauerhafte Kostenfaktor

Ein weiterer Nachteil ist ganz klar der Erbbauzins. Dieser fällt über die gesamte Laufzeit hinweg regelmäßig an und stell damit neben der Darlehensrate zur Finanzierung des Erbbaurechts eine zusätzliche finanzielle Belastung dar. Hinzu kommt, dass der Erbbaurechtsgeber berechtigt ist, den Pachtzins regelmäßig zu erhöhen. Die Höhe des Erbbauzinses richtet sich zudem nach dem Grundstückswert und liegt zwischen 3 und 6 Prozent.

In vielen Fällen lohnt sich ein Immobilienkauf mit Erbbaurecht nur auf den ersten Blick, wenn etwa nur ein geringes Eigenkapital vorhanden ist. Über die Jahre gesehen überwiegen die finanziellen Nachteile deutlich, wie das folgende Rechenbeispiel zeigt:

Nehmen wir an, Sie kaufen ein Erbpachtgrundstück, dessen Verkehrswert bei 150.000 Euro liegt. Bei einem beispielhaften Erbbauzins von 4 Prozent pro Jahr (üblich: 3 bis 6 Prozent des Grundstückwerts) hätten Sie im Laufe der Zeit sehr viel Geld bezahlt:

| Rechenbeispiel | |

|

Verkehrswert des Erbbaurechts |

150.000 Euro |

|

Erbbauzins |

4% |

|

Gesamtkosten durch Erbbauzins nach 10 Jahren |

60.000 Euro |

|

Gesamtkosten durch Erbbauzins nach 30 Jahren |

180.000 Euro |

|

Gesamtkosten durch Erbbauzins nach 50 Jahren |

300.000 Euro |

Sie würden über die Jahre hinweg also das Doppelte des Grundstückswerts an Erbbauzinsen entrichten. Und das Schlimmste: Sie wären nicht einmal der Besitzer, sondern müssten das Grundstück zum Ende der Nutzungsdauer trotzdem zurückgeben.

4. Was gilt es beim Verkauf einer Immobilie mit Erbbaurecht zu beachten?

Als Grundstückseigentümer bietet Ihnen das Erbbaurecht den Vorteil, dass es regelmäßige Einnahmen über den Erbbauzins erzielt und das Grundstück trotzdem in Ihrem Besitz verbleibt. Ferner ist bei Grundstückseigentümern wie Kommunen und Kirchen häufig vorgesehen, dass sie Grundstücke nicht gewinnbringend veräußern dürfen. Über die Erbpacht können sie dennoch Einnahmen erzielen.

Möchten Sie als Grundstückseigentümer Ihr Grundstück allerdings veräußern, müssen Sie es zuerst dem Erbbauberechtigten anbieten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Veräußerungserlös deutlich geringer ausfällt als bei einem „richtigen“ Immobilienverkauf. Schließlich können potenzielle Käufer das Grundstück nicht selbst nutzen, sondern ebenfalls lediglich den Erbbauzins kassieren.

Verkauf als Erbbauchrechtsnehmer: Möglicher Erlös ebenfalls gering

Als Erbbaurechtsnehmer dürfen Sie Ihre Immobilie ebenfalls veräußern. Auch hier gilt: Der Grundstückseigentümer hat ein Vorkaufsrecht. Und leider ist auch hier der mögliche Verkaufserlös deutlich geringer als bei einem normalen Immobilienverkauf.

5. Was ist beim Erbbaurechtsvertrag zu beachten?

Beim Erbbaurechtsvertrag muss zunächst zwischen den zwei möglichen Fällen unterschieden werden:

- Verkauf einer Immobilie mit laufendem Erbbaurecht und bereits bestehendem, an die Immobilie gebundenen, Vertrag.

Hierauf gehen wir im folgenden Punkt 6 näher ein. - „Initialer“ Erbbaurechtsvertrag, der zwischen den Parteien neu geschlossen wird.

Die grundsätzlichen Vor- und Nachteile dieses Falls haben wir bereits behandelt. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Abschluss eines neuen Erbpachtvertrages wie ein normaler Kaufvertrag eine notarielle Beurkundung erfordert. Allerdings müssen hier weitere Vertragsinhalte festgeschrieben werden, wie

- die Laufzeit des Vertrags,

- die Höhe des Erbbauzinses,

- die Art der zulässigen Nutzung durch den Erbbauberechtigten.

Zudem wird nicht nur im Grundbuch ein entsprechender Eintrag nach Vertragsabschluss vorgenommen, sondern laut Erbbaurechtsgesetz, §14, auch im Erbbaugrundbuch. Dies enthält in Abteilung I Eintragungen zum Erbbauberechtigten und in Abteilung II den Erbbauzins sowie Rechte und Belastungen. In Abteilung III werden die Grundpfandrechte eingetragen.

immoverkauf24 Info

Bei Kauf einer Erbbaurecht-Immobilie wird die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages nicht jedes Mal neu vergeben, sondern in der Regel die „Restlaufzeit“ des Vorbesitzers übernommen. Dies spielt besonders bei der Baufinanzierung eine Rolle, denn viele Banken fordern, dass das Darlehen bei der Finanzierung einer Immobilie mit Erbbaurecht 10 bis 15 Jahre vor Ende des Erbbaurechtsvertrages abbezahlt ist. Dies hat zur Folge, dass Erbbaurecht-Immobilien mit geringen Vertragsrestlaufzeiten sehr schwer zu finanzieren sind. Zwar gibt es die Option auf Vertragsverlängerung – eine Garantie haben Käufer aber nicht.

6. Was gilt es bei der Immobilienbewertung mit Erbbaurecht zu beachten?

Die Immobilienbewertung mit Erbbaurechten spielt in diesen drei häufigsten Fällen eine wichtige Rolle:

Immobilienbewertung mit Erbbaurecht für den Verkauf

Soll eine Immobilie verkauft werden, die auf einem Erbbaugrundstück steht, bedarf dies zunächst einmal der Zustimmung des Grundstückseigentümers. Diese darf er nur verweigern, wenn der künftige Käufer die Verpflichtungen aus dem Erbpachtvertrag – etwa die Zahlung des Erbbauzinses – voraussichtlich nicht erfüllen kann. Für den Verkauf wiederum muss die Erbbaurecht-Immobilie wie jedes andere Objekt auch bewertet werden.

Laufzeit des Erbbaurechts verändert sich durch den Verkauf nicht

Die Laufzeit der Erbpacht wird durch den Verkauf nicht beeinflusst. Wechselt die Immobilie beispielsweise bei einem Erbbaurecht über 99 Jahre nach 40 Jahren den Eigentümer, übernimmt dieser den Vertrag mit einer Restlaufzeit von 59 Jahren.

Hierbei gilt folgende Faustregel: Je kürzer die Restlaufzeit, desto geringer der Verkehrswert der Immobilie.

Es ist aber auch denkbar, dass der Erbbaurechtsgeber sich bereit erklärt, die Laufzeit zu erneuern. In diesem Fall startet sie erneut mit 99 Jahren. Alternativ ist es auch möglich, dass der Grundstückseigentümer das Grundstück verkauft, anstatt die Erbpacht weiterlaufen zu lassen.

- Wichtig zu wissen: Der Grundstückseigentümer muss auch zustimmen, wenn der Käufer die Erbpacht im Rahmen seiner Baufinanzierung belasten will. Dies soll verhindern, dass das Grundstück übermäßig stark mit Grundpfandrechten belegt wird.

immoverkauf24 Tipp

Der Verkauf einer Immobilie mit Erbbaurecht gestaltet sich in der Regel umso schwieriger, je kürzer die Restlaufzeit des Erbbaurechts ist. Aufgrund der Komplexität des Verkaufes ist es bei Erbbaurecht-Grundstücken deshalb sehr empfehlenswert, einen guten Immobilienmakler zu beauftragen. Er führt für Sie auch die Immobilienbewertung durch, die bei Erbpachtgrundstücken besonders aufwändig ist. Nutzen Sie hierfür unsere Maklerempfehlung!

Immobilienbewertung mit Erbpacht bei Ende des Erbbaurechtsvertrages

Wenn das Erbbaurecht endet und der Vertrag nicht verlängert wird, muss eine Immobilienbewertung erfolgen. Bei Verkauf des Erbbaugrundstücks an den Erbbaurechtsnehmer wird eine Grundstücksbewertung durchgeführt. Soll das Gebäude auf dem Erbbaurechts-Grundstück an den Erbbaurechtsgeber zurückgehen, muss dieses zur Entschädigung des Erbbaurechtsnehmers bewertet werden.

Immobilienbewertung für Erbbaurecht-Immobilien als Sicherheit für ein Immobiliendarlehen

Bei einer Bewertung der Erbbaurecht-Immobilie als Sicherheit für eine Bank wird zunächst der Verkehrswert ermittelt. Banken legen für eine Finanzierung jedoch den sogenannten Beleihungswert zugrunde, bei dem der Verkehrswert um bestimmte Sicherheitsabschläge vermindert wird. Diese fallen bei Erbbaugrundstücken höher aus, weil solche Immobilien sich später auch schlechter verkaufen lassen und die unter Punkt 2 genannten Nachteile mit sich bringen.

Die Immobilienbewertung selbst erfolgt nach dem Ertragswertverfahren. Im Gegenzug zur Bewertung einer „herkömmlichen“ Immobilie muss jedoch der abgezinste Bodenwert abgezogen werden, weil das Grundstück selbst dem Erbbauberechtigten ja nicht gehört.

immoverkauf24 kann Ihnen helfen, einen ersten, schnellen Überblick zum Wert Ihrer Immobilie zu erhalten. Nutzen Sie dazu unsere kostenlose Online-Immobilienbewertung, die innerhalb weniger Minuten automatisch ein Ergebnis generiert. Sie müssen lediglich die Daten Ihrer Immobilie eingeben, dann erhalten Sie eine Mail von uns.

7. Welche Kosten entstehen beim Erbbaurecht?

Wer ein Grundstück mit Erbbaurecht erwirbt, zahlt zwar einen geringeren Kaufpreis. Ansonsten muss der Erbbaurechtsnehmer jedoch alle Kosten tragen, die mit denen eines regulären Immobilienbesitzes vergleichbar sind. Und das, obwohl dem Erbbaurechtsnehmer nur das Haus und nicht das Grundstück gehört. So ist er beispielsweise dazu verpflichtet, die Immobilie sowie das Erbbaugrundstück selbst in gutem Zustand zu halten.

Hier die Kosten bei einer Erbpacht auf einen Blick:

- Erbbauzins

- Grundsteuer

- Grunderwerbsteuer

- Erschließungskosten bei Neubau

- Gebäudeversicherung und andere Versicherungskosten

- Instandhaltungskosten

8. Was passiert nach Ablauf des Erbbauvertrags?

Der nahende Ablauf des Erbbauvertrags bringt einige Fragestellungen auf, die gerade für den Erbbauberechtigten von großem Interesse sind:

Muss der Erbbauberechtigte aus seiner Immobilie ausziehen?

Wer ein Erbpachtgrundstück nutzt, sollte sich rechtzeitig vor Ablauf der vertraglichen Laufzeit an den Grundstückseigentümer wenden. Beide Parteien haben nämlich nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages ein gegenseitiges Vorkaufsrecht.

Das bedeutet: Weder der Grundstücksbesitzer noch der Erbbauberechtigte dürfen bei Verkaufsabsicht einfach an einen Dritten veräußern. Zuerst muss der potenzielle Verkäufer der jeweils anderen Partei ein Angebot vorlegen. Erst wenn zum Beispiel der Grundstückseigentümer das Verkaufsangebot des Erbbaurechtsnehmers ablehnt, darf dieser auch anderweitig verkaufen.

In der Regel ist es aber so, dass die Grundstückseigentümer – mehrheitlich gemeinnützige oder kirchliche Einrichtungen – gar nicht am Grundstücksverkauf interessiert sind oder nicht verkaufen dürfen. Davon kann der Nutzer allerdings nicht automatisch ausgehen.

Hat der Erbbauberechtigte einen Anspruch auf Verlängerung der Erbpacht?

Es gibt keinen festen Anspruch auf Verlängerung des Erbbaurechts. Aber: Will der Grundstückseigentümer das Grundstück weiterhin per Erbbaurecht vergeben, hat der aktuelle Erbbaurechtsnehmer ein Vorrecht auf einen erneuten Vertragsabschluss. Das Erbbaurecht kann also nicht einfach anderweitig vergeben werden.

Am Ende der Vertragslaufzeit können beide Parteien also den Vertrag um eine weitere Laufzeit verlängern.

immoverkauf24 Tipp

Wollen Grundstückseigentümer und Erbbaurechtsnehmer beide von Beginn an Planungssicherheit, können sie auch bei einer übernommenen Erbpacht eine Erneuerung der Laufzeit vereinbaren. So gilt dann gleich zu Vertragsbeginn wieder eine Frist von 50 oder 99 Jahren.

Erhält der Erbbauberechtigte nach Auslaufen des Vertrags eine Entschädigung für die Immobilie?

Erbbauberechtigte bauen eine Immobilie auf einem Grundstück, welches ihnen nicht gehört. Läuft das Erbbaurecht aus, geht die Immobilie an den Grundstückseigentümer über.

Doch hier gilt: Der Erbbaurechtsnehmer erhält eine Entschädigung. Die Höhe berechnet sich in der Regel anhand des Verkehrswertes und muss laut §27 Abs. 2 ErbbauRG mindestens zwei Drittel davon betragen. Daher ist es erforderlich, beim Erbbaurecht eine Verkehrswertermittlung der Immobilie zum Ablauf der Laufzeit vorzunehmen.

Eine Besonderheit stellt allerdings der sogenannte „Heimfall“ dar, den wir im folgenden Punkt erläutern.

Wichtig!

Die Höhe der Entschädigung, die der Erbbaurechtsnehmer für seine Immobilie bekommt, kann abweichend auch vertraglich festgelegt werden. Beide Parteien sollten hier genau prüfen, ob eine solche Regelung für sie vorteilhaft ist. Doch auch hier gilt §27 des Erbbaurechtsgesetzes, der die Zwei-Drittel-Grenze des Verkehrswerts als Mindestbetrag vorsieht.

9. Was bedeutet das Risiko „Heimfall“ bei Erbbaurecht?

Der Begriff „Heimfall“ beim Erbbaurecht besagt, dass das Grundstück wieder an den Erbbaurechtsgeber zurückfällt. Dieses Recht kann sich der Grundstückseigentümer laut Erbbaurechtsgesetz vorbehalten, wenn der Erbbauberechtigte sich nicht an Vereinbarungen hält und beispielsweise mit der Zahlung des Erbbauzinses in Verzug gerät oder das Grundstück verwahrlosen lässt. Auch eine Zweckentfremdung durch den Erbbauberechtigten kann je nach Vertrag zum Heimfall führen.

immoverkauf24 Tipp

Bei Vertragsabschluss sollten Erbbauberechtigte darauf achten, dass eine Eigenbedarfskündigung des Grundstückseigentümers ausgeschlossen wird. Kirchen und Kommunen stellen derartige Forderungen in der Regel nicht. Private Eigentümer hingegen könnten dies verlangen. Hier gilt es, gut zu verhandeln. Es ist zudem vorteilhaft, wenn das Erbbaurecht um eine weitere Laufzeit – also beispielsweise 99 Jahre – erneuert wird. Dem müssen beide Parteien zustimmen.

Das Erbbaurecht erlaubt es dem Erbbaurechtsnehmer, eine Immobilie auf dem Grundstück eines anderen zu errichten und zu besitzen. Dafür zahlt der Erbbaurechtsnehmer dem Grundstückseigentümer einen jährlichen Erbbauzins. Das Recht ist zeitlich meist auf 50 bis 99 Jahre begrenzt und kann vererbt, verkauft oder belastet werden. Obwohl der Begriff „Erbpacht“ oft synonym verwendet wird, ist dies eigentlich eine veraltete Rechtsform, die zeitlich unbegrenzt war und seit 1947 keine Gültigkeit mehr hat.

Vorteile:

- Günstigere Kaufpreise im Vergleich zu Immobilien mit eigenem Grundstück.

- Geringere Kaufnebenkosten.

Nachteile:

- Zeitlich begrenztes Nutzungsrecht (meist 50 bis 99 Jahre).

- Fortlaufende Zahlung des Erbbauzinses.

Nach Ablauf des Erbbauvertrags hat der Erbbaurechtsnehmer normalerweise ein Vorrecht auf Vertragsverlängerung. Falls keine Verlängerung erfolgt, geht die Immobilie an den Grundstückseigentümer über. Der Erbbaurechtsnehmer erhält in diesem Fall eine Entschädigung, die mindestens zwei Drittel des Verkehrswertes beträgt. Im Fall von Verstößen gegen Vertragsbedingungen (z. B. Nichtzahlung des Erbbauzinses) kann der sogenannte „Heimfall“ eintreten, bei dem das Grundstück früher an den Eigentümer zurückfällt.

Grundsätzlich lässt sich ein Erbbaurecht durch Grundpfandrechte wie eine Grundschuld belasten. Doch Banken nehmen für den Beleihungswert besonders hohe Abschläge vor, da sich eine solche Immobilie im Fall einer nötigen Verwertung deutlich schwieriger verkaufen lässt. Zudem müssen Grundstückseigentümer einer Beleihung zunächst zustimmen, damit diese auch durchgeführt werden darf.