Betriebskostenabrechnung: Fristen, umlagefähige Betriebskosten & Co. für Vermieter

Die jährliche Betriebskostenabrechnung sorgt regelmäßig für Diskussionen – oft, weil Vermieter Details übersehen oder Mieter sie infrage stellen. Umso wichtiger ist es, genau zu wissen, was eine Betriebskostenabrechnung ist, wann sie erstellt werden muss und welche Regeln gelten, damit Transparenz und Rechtssicherheit für beide Seiten entstehen.

Das Wichtigste in Kürze

-

Die Betriebskostenabrechnung zeigt, welche Betriebskosten für Wohnung oder Haus auf die Mieter umgelegt werden und wann diese fällig sind.

-

Umlagefähige Betriebskosten dürfen auf die betroffenen Mieter verteilt werden, nicht umlagefähige Kosten trägt der Vermieter selbst.

-

Die Frist zur Betriebskostenabrechnung beträgt zwölf Monate – danach sind Nachforderungen des Vermieters ausgeschlossen.

Direkt zum Wunschthema

- Was ist eine Betriebskostenabrechnung?

- Was gehört zur Betriebskostenabrechnung?

- Was sind umlagefähige Betriebskosten?

- Wie muss eine Betriebskostenabrechnung aussehen?

- Welche Fristen gelten bei der Betriebskostenabrechnung?

- Welche Umlageschlüssel für Betriebskosten sind zulässig?

- Wie hoch darf die Betriebskostenvorauszahlung sein?

- Welchen Einfluss hat der Betriebskostenspiegel?

- Widerspruch des Mieters gegen die Betriebskostenabrechnung – was ist zu tun?

- Gibt es Unterschiede bei privater und gewerblicher Betriebskostenabrechnung?

- Fazit: Häufige Fehler von Vermietern bei der Betriebskostenabrechnung

1. Was ist eine Betriebskostenabrechnung?

Eine Betriebskostenabrechnung ist die detaillierte Aufstellung der umlagefähigen Betriebskosten, die ein Vermieter für ein Haus oder eine Wohnung auf den Mieter umlegt. Dazu gehören laufende Kosten wie Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Grundsteuer oder Hausreinigung. Sie stellt die tatsächlich angefallenen Betriebskosten den im Voraus geleisteten Zahlungen des Mieters gegenüber und klärt, ob eine Nachzahlung oder Rückerstattung entsteht.

Wann ist eine Betriebskostenabrechnung notwendig?

Eine Betriebskostenabrechnung ist notwendig, wenn im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart wurde, dass die Betriebskosten für Wohnung oder Haus vom Mieter zu tragen sind. Nur dann dürfen Vermieter diese Kosten auf die Mieter umlegen. Ohne eine solche Regelung gilt die vereinbarte Miete als Warmmiete – eine gesonderte Betriebskostenabrechnung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Warum ist eine Betriebskostenabrechnung zur Miete notwendig?

Für Vermieter ist die Betriebskostenabrechnung ein zentrales Instrument in der Vermietung, um die tatsächlich entstandenen Ausgaben korrekt auf die Mieter umzulegen. Sie schafft Transparenz über die Betriebskosten, erfüllt gesetzliche Pflichten und schützt vor Streitigkeiten. Gleichzeitig erhalten Mieter einen klaren Überblick, ob ihre Vorauszahlungen die Betriebskosten decken oder ob Nachforderungen entstehen.

2. Was gehört zur Betriebskostenabrechnung?

Eine Betriebskostenabrechnung umfasst nicht nur die Aufstellung der laufenden Betriebskosten, sondern steht in engem Zusammenhang mit der Miete. Für Vermieter ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Kaltmiete, Warmmiete, Bruttowarmmiete und den einzelnen Arten von Betriebskosten zu kennen, um die Betriebskostenabrechnung für Mieter korrekt und transparent zu gestalten.

- Kaltmiete: Die Kaltmiete ist die reine Grundmiete für die Nutzung von Wohnung oder Haus – ohne Nebenkosten. Sie bildet die Basis, auf die die weiteren Kosten aufgeschlagen werden.

- Betriebskosten: Unter umlagefähigen Betriebskosten versteht man die regelmäßig anfallenden Kosten, die Vermieter auf die Mieter umlegen dürfen – zum Beispiel Ausgaben für Wasser, Heizung, Müllabfuhr oder Hausreinigung. Diese Kostenarten sind in der Betriebskostenverordnung klar geregelt. Nicht alle Betriebskosten dürfen jedoch auf Mieter umgelegt werden.

- Warmmiete: Die Warmmiete ergibt sich aus der Kaltmiete plus den vereinbarten Betriebskosten innerhalb des Mietverhältnisses. Sie umfasst damit alle umlagefähigen Betriebskosten und ist die Summe, die der Mieter monatlich im Voraus zahlt.

- Bruttowarmmiete: Die Bruttowarmmiete enthält neben der Kaltmiete sämtliche Kosten, ohne dass eine jährliche Abrechnung erfolgt. Für Vermieter bedeutet dies: Die Betriebskostenabrechnung für Mieter entfällt, da bereits eine Pauschale vereinbart wurde – Nachforderungen oder Rückzahlungen sind damit ausgeschlossen.

3. Was sind umlagefähige Betriebskosten?

Betriebskosten sind laufende Ausgaben, die durch den Gebrauch einer Wohnung oder eines Hauses entstehen. Dazu zählen beispielsweise Heizkosten, Wasser oder Müllabfuhr. Werden diese Kosten im Mietvertrag vereinbart, können sie auf den Mieter umgelegt werden. Für die Betriebskostenabrechnung an Mieter sind sie somit ein zentraler Bestandteil.

Laut Betriebskostenverordnung (BetrKV) sind Betriebskosten alle regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch einer Immobilie entstehen. Dazu zählen Kosten für Versorgung, Instandhaltung und Verwaltung, jedoch nicht einmalige Ausgaben wie Reparaturen oder Modernisierungskosten.

Umlagefähige Betriebskosten – mit Beispielen

Als umlagefähige Betriebskosten gelten Kosten, die regelmäßig anfallen und im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart sein müssen. „Umlagefähig“ bedeutet, dass Vermieter diese Ausgaben über die Betriebskosten der Miete auf den Mieter übertragen dürfen. Grundlage dafür bildet § 2 der Betriebskostenverordnung. Die folgenden umlagefähigen Betriebskosten inkl. Beispielen können Vermieter in der Betriebskostenabrechnung aufnehmen:

- Laufende öffentliche Lasten: Abgaben an die Kommune wie die Grundsteuer auf Mieter umlegen

- Wasserversorgung: Frischwasser, Zählerkosten, Grundgebühren

- Abwasserentsorgung: Kanalgebühren, Betrieb einer Hebeanlage

- Heizungs- und Warmwasserkosten: Brennstoffe, Wartung, Bedienung

- Aufzug: Betrieb, Pflege, Strom, Notrufsystem

- Straßenreinigung & Müllabfuhr: kommunale Gebühren, Entsorgungskosten

- Gebäude- und Haftpflichtversicherung: z. B. Wohngebäudeversicherung

- Gebäudereinigung & Ungezieferbekämpfung: Treppenhaus, Gemeinschaftsflächen

- Gartenpflege: Pflege von Grünanlagen, Baumrückschnitt

- Beleuchtung: Strom für Flure, Keller oder Außenanlagen

- Schornsteinreinigung: Kehrgebühren, Immissionsmessungen

- Sonstige Betriebskosten: z.B. Wartung von Rauchwarnmeldern

Nicht umlagefähige Betriebskosten – mit Beispielen

Nicht alle Kosten dürfen Mieter tragen. Nicht umlagefähige Betriebskosten sind Aufwendungen, die entweder nicht regelmäßig anfallen oder nach Gesetz vom Vermieter selbst zu tragen sind. Zudem gibt es Kosten, die gar keine Betriebskosten darstellen. Hier finden Sie eine Liste nicht umlagefähiger Betriebskosten mit Beispielen:

- Instandhaltung und Reparaturen: z.B. Dachreparatur, Heizkesselaustausch

- Verwaltungskosten: Bankgebühren, Steuerberatung, Honorare für die Hausverwaltung

- Modernisierungskosten: energetische Sanierungen, Balkonanbau

- Finanzierungskosten: Kosten der Immobilienfinanzierung, z.B. Kreditzinsen, Tilgungen

- Sonstige nicht umlagefähige Kosten: Rechtsberatung, Prozesskosten

Betriebskosten und Nebenkosten – wo liegen die Unterschiede?

Im Alltag werden Betriebskosten oft mit Nebenkosten gleichgesetzt, rechtlich besteht jedoch ein wichtiger Unterschied: Betriebskosten sind nur die umlagefähigen Ausgaben, die in der Betriebskostenverordnung definiert werden. Nebenkosten können auch nicht umlagefähige Posten wie Verwaltungskosten oder Reparaturen umfassen. Alle Betriebskosten sind also Nebenkosten, aber nicht alle Nebenkosten gelten als Betriebskosten.

Die Faustregel heißt daher: Alles, was regelmäßig durch den Gebrauch der Immobilie entsteht, zählt zu Betriebskosten. In der Praxis enthält eine Betriebskostenabrechnung an den Mieter also nur umlagefähige Kosten, während eine Nebenkostenabrechnung auch andere Positionen auflisten kann.

Betriebskosten in Anlage V der Steuererklärung

Vermieter geben ihre Betriebskosten für Wohnung oder Haus in der Anlage V der Steuererklärung an. Dort werden sowohl umlagefähige als auch nicht umlagefähige Posten erfasst, sodass die Kosten steuerlich korrekt berücksichtigt werden können, wenn Sie Ihre Mieteinnahmen versteuern.

4. Wie muss eine Betriebskostenabrechnung aussehen?

Damit die Betriebskostenabrechnung gültig und rechtskonform ist, müssen bestimmte gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Die Anforderungen an die Betriebskostenabrechnung sind dabei im BGB geregelt. Demnach muss im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart werden, dass die Betriebskosten für eine vermietete Wohnung oder ein vermietetes Haus auf den Mieter umgelegt werden dürfen. Abgerechnet werden ausschließlich die in der Betriebskostenverordnung (§ 2 BetrKV) genannten umlagefähigen Betriebskosten, wie Grundsteuer, Wasserversorgung oder Gartenpflege.

Was muss eine Betriebskostenabrechnung enthalten?

Damit eine Betriebskostenabrechnung rechtswirksam ist, muss sie bestimmte Inhalte enthalten. Nur so können Mieter nachvollziehen, wie sich die Betriebskosten der Miete zusammensetzen. Gleichzeitig sichern sich Vermieter damit rechtlich ab, denn eine fehlerhafte Abrechnung kann dazu führen, dass Nachforderungen nicht mehr durchsetzbar sind. Wichtige Inhalte einer Betriebskostenabrechnung sind vor allem:

- Abrechnungszeitraum: maximal zwölf Monate (z.B. 01.01. bis 31.12.)

- Gesamte Betriebskosten der Immobilie: alle relevanten Betriebskosten für Wohnung oder Haus

- Aufschlüsselung nach Kostenarten: getrennt z.B. Heizung, Wasser, Müllabfuhr

- Umlageschlüssel der Betriebskosten: Grundlage der Kostenverteilung (Wohnfläche, Personen, Verbrauch)

- Anteil des Mieters: Berechnung der auf die Wohnung entfallenden Kosten

- Abzug der Vorauszahlungen: bereits gezahlte Beträge müssen berücksichtigt werden

- Endsaldo: Ergebnis der Abrechnung, also Nachzahlung oder Guthaben für den Mieter

Neuerung für Betriebskostenabrechnungen ab 2026

Im Rahmen der CO₂-Kostenaufteilung sind Vermieter verpflichtet, CO₂-Preise getrennt in der Betriebskostenabrechnung auszuweisen und anteilig umzulegen. Hierfür gilt ab 2026 ein 10-stufiges Modell, das die Kostenverteilung zwischen Mietern und Vermietern abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes verschärft (CO₂KostAufG). Je schlechter die Dämmung des Objekts, desto höher ist ab 2026 der Anteil für Mieter.

Formale Anforderungen an eine Betriebskostenabrechnung

Eine Betriebskostenabrechnung unterliegt generell keinen strengen Formvorschriften. Sie muss in schriftlicher Form vorliegen und darf per Post oder aber auch digital übermittelt werden. Wichtig ist, dass sie dem Mieter in Textform (§ 126b BGB) zugeht – eine mündliche Mitteilung reicht nicht aus. Vermieter sollten sich in jedem Fall die Zustellung der Betriebskostenabrechnung beim Mieter bestätigen lassen, z.B. durch ein Einschreiben bei postalischer Übermittlung oder durch eine Lesebestätigung bei E-Mails.

Auch die entsprechenden Belege müssen für Mieter einzusehen sein. Im Jahr 2025 wurde die klassische Einsichtspflicht durch die elektronische Bereitstellung erweitert, wodurch Vermieter nun auch Belege digital zur Verfügung stellen dürfen.

Wie sinnvoll ist ein Muster für die Betriebskostenabrechnung?

Ein Muster für die Betriebskostenabrechnung kann Vermietern helfen, die Grundstruktur einzuhalten. Dennoch sollte jede Abrechnung individuell angepasst werden, da die tatsächlichen Betriebskosten für Wohnung oder Haus variieren und nicht alle Kostenarten auf jeden Mietvertrag zutreffen. Eine professionelle Hausverwaltung oder ein Anwalt können Ihnen weiterhelfen.

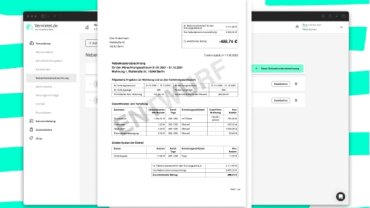

Nebenkostenabrechnung mit VermietenPlus von ImmoScout24

Sie werden Schritt-für-Schritt durch den Erstellungsprozess geführt und erhalten eine versandfertige Abrechnung.

- Rechtlich geprüft von Anwälten

- Schnellere Erstellung in den Folgejahren

- Kostenfrei alle Funktionen 30 Tage testen

Abrechnung einfach erstellen!

5. Welche Fristen gelten bei der Betriebskostenabrechnung?

Bei der Betriebskostenabrechnung sind verschiedene Fristen zu beachten, die Vermieter kennen sollten. Zum einen gilt der Abrechnungszeitraum, also der Zeitraum, über den die Betriebskosten für Wohnung oder Haus abgerechnet werden. Hinzu kommt die Zustellungsfrist, die vorgibt, bis wann die Abrechnung dem Mieter vorliegen muss. Außerdem spielt die Prüfungs- und Widerspruchsfrist eine Rolle, denn Mieter können die Abrechnung innerhalb einer bestimmten Zeitspanne beanstanden. Zu guter Letzt bestehen auch Fristen für die Nachzahlung durch den Mieter oder für die Auszahlung eines Guthabens seitens des Vermieters.

Abrechnungszeitraum und Fristen der Betriebskostenabrechnung im Überblick

|

Frist |

Erklärung |

Dauer |

|

Abrechnungszeitraum |

Zeitraum, über den die Betriebskosten abgerechnet werden. |

Maximal 12 Monate |

|

Zustellungsfrist |

Spätester Zeitpunkt, bis wann die Abrechnung beim Mieter eingehen muss. |

12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraumes |

|

Widerspruchsfrist gegen die Betriebskostenabrechnung |

Zeitraum, in dem Mieter Einwendungen gegen die Abrechnung vorbringen dürfen. |

12 Monate nach Erhalt der Abrechnung (häufig wird von Mietern bei der Betriebskostenabrechnung eine Widerspruchsfrist von 4 Wochen angenommen – tatsächlich ist es aber länger) |

|

Nachzahlung Mieter |

Frist für die Begleichung von Nachforderungen durch den Mieter. |

In der Regel sofort nach Zugang, übliche Zahlungsfrist 30 Tage |

|

Guthabenauszahlung Vermieter |

Zeitpunkt, bis wann der Vermieter ein Guthaben an den Mieter erstatten muss. |

Ebenfalls sofort nach Zugang, spätestens innerhalb weniger Wochen |

Beispiel: Was passiert wann bei der Betriebskostenabrechnung?

Ein Vermieter rechnet die Betriebskosten zur Miete für das Jahr 2025 ab. Der Abrechnungszeitraum ist vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025. Mit Ende des Jahres 2025 beginnt die Zustellungsfrist der Betriebskostenabrechnung: Spätestens bis zum 31.12.2026 muss die Abrechnung beim Mieter eingehen.

Der Mieter erhält die Abrechnung im Oktober 2026. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Widerspruchsfrist der Betriebskostenabrechnung für den Mieter: Er hat 12 Monate Zeit, um Einwendungen vorzubringen. Stellt die Abrechnung eine Nachzahlung fest, ist diese ohne Widerspruch in der Regel innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. Ergibt sich dagegen ein Guthaben, muss der Vermieter dieses zeitnah, meist ebenfalls innerhalb eines Monats, an den Mieter der betroffenen Betriebskostenabrechnung auszahlen.

6. Welche Umlageschlüssel für Betriebskosten sind zulässig?

Bei der Abrechnung spielt der richtige Umlageschlüssel für Betriebskosten eine entscheidende Rolle. Er legt fest, wie die umlagefähigen Betriebskosten auf die Mieter verteilt werden. Zulässig sind grundsätzlich die Verteilerschlüssel, die im Mietvertrag vereinbart sind. Üblich sind Umlageschlüssel nach Wohnfläche, Personenzahl, Wohneinheiten oder tatsächlichem Verbrauch. Fehlt eine Vereinbarung, greift die gesetzliche Regelung nach Wohnfläche (§ 556a BGB).

Berechnung der Betriebskosten laut Umlageschlüssel

Den verschiedenen Umlageschlüsseln für Betriebskosten liegen unterschiedliche Formeln zugrunde, die die Verteilung der Kosten regeln. Je nach Verteilerschlüssel können die folgenden Berechnungen für die Betriebskostenabrechnung nötig sein:

- Wohnfläche als Umlageschlüssel:

Anteil Mieter = (Wohnfläche der Wohnung ÷ Gesamtwohnfläche) × Gesamtkosten

- Personenzahl als Umlageschlüssel:

Anteil Mieter = (Anzahl Personen in Wohnung ÷ Gesamtpersonen im Haus) × Gesamtkosten

- Wohneinheiten als Umlageschlüssel:

Anteil Mieter = (1 ÷ Anzahl aller Wohnungen) × Gesamtkosten

- Verbrauch als Umlageschlüssel (z. B. Heiz- oder Wasserkosten):

Anteil Mieter = (individuell gemessener Verbrauch ÷ Gesamtverbrauch) × Gesamtkosten

Beispielrechnung der Betriebskosten

Bei der Vermietung eines Mehrparteienhauses werden exemplarisch die Kosten der Müllabfuhr betrachtet.

- Gesamtkosten für Müllabfuhr: 1.200 € jährlich

- Gesamtwohnfläche: 600 m²

- Anzahl der Bewohner: 12 Personen

- Anzahl der Wohnungen: 6 Einheiten

- Wohnungsgröße: 100 m², 2 Personen

Berechnung

Wohnfläche als Umlageschlüssel: (100 m² ÷ 600 m²) × 1.200 € = 200 €

Personenzahl als Umlageschlüssel: (2 Personen ÷ 12 Personen) × 1.200 € = 200 €

Wohneinheiten als Umlageschlüssel: (1 Einheit ÷ 6 Einheiten) × 1.200 € = 200 €

- Ergebnis: Im Beispiel ergibt sich für alle Umlageschlüssel derselbe Betrag. In der Praxis können die Unterschiede jedoch erheblich sein – vor allem zwischen Wohnfläche und Personenzahl. Darum ist es wichtig, den passenden Umlageschlüssel zu wählen und diesen transparent in der Betriebskostenabrechnung für Mieter darzustellen.

7. Wie hoch darf die Betriebskostenvorauszahlung sein?

Die Betriebskostenvorauszahlung ist der monatliche Betrag, den der Mieter zusätzlich zur Kaltmiete leistet, um die voraussichtlichen Betriebskosten für Wohnung oder Haus abzudecken. Gängig ist es, die Höhe auf Basis der zu erwartenden Betriebskosten zu kalkulieren. Dabei orientieren sich Vermieter meist an den tatsächlichen Kosten des Vorjahres.

Eine Vorauszahlung gilt als angemessen, wenn sie die realistisch entstehenden umlagefähigen Betriebskosten deckt – also weder dauerhaft zu Nachzahlungen noch regelmäßig zu hohen Guthaben führt. Eine gesetzliche Maximalgrenze gibt es nicht, jedoch dürfen Vorauszahlungen nicht willkürlich festgesetzt werden. Laut BGB muss die Höhe der Betriebskostenvorauszahlung realistisch kalkuliert und in der jährlichen Betriebskostenabrechnung für Mieter transparent abgerechnet werden.

Dürfen Vermieter die Betriebskostenvorauszahlung erhöhen?

Vermieter dürfen die Betriebskostenvorauszahlung auch während des Mietverhältnisses erhöhen, wenn die tatsächlichen Kosten gestiegen sind. Voraussetzung ist jedoch eine nachvollziehbare Abrechnung, die den Anstieg belegt.

Welche Höhe darf eine Betriebskostenpauschale maximal haben?

Neben der Vorauszahlung können Vermieter auch eine Betriebskostenpauschale vereinbaren. Sie ist ein fester Betrag, der mit der Miete gezahlt wird und nicht über die Betriebskostenabrechnung abgerechnet wird. Nachzahlungen oder Rückerstattungen entfallen somit.

Die Pauschale sollte so bemessen sein, dass sie die zu erwartenden Betriebskosten für Haus oder Wohnung deckt. Eine gesetzliche Obergrenze existiert auch hier nicht, allerdings gilt: Ist die Pauschale zu hoch angesetzt, kann sie rechtlich als unangemessen gelten und im Streitfall angefochten werden. Angemessen ist sie dann, wenn sie die üblichen Kosten widerspiegelt und für den Mieter nachvollziehbar ist.

Betriebskostenvorauszahlung oder Pauschale – was ist sinnvoller?

Ob Vermieter eine Vorauszahlung mit späterer Betriebskostenabrechnung für den Mieter oder eine Pauschale wählen, hängt von der Immobilie ab. Bei stabilen Kosten bietet sich die Pauschale an, da sie die Verwaltung vereinfacht. Bei schwankenden Ausgaben (z. B. Energie oder Wasser) ist die Vorauszahlung sinnvoller, da sie eine gerechte Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch ermöglicht.

8. Welchen Einfluss hat der Betriebskostenspiegel?

Der Betriebskostenspiegel ist eine bundesweite Übersicht über die durchschnittlichen Betriebskosten für Wohnungen in Deutschland. Er wird regelmäßig vom Deutschen Mieterbund veröffentlicht und zeigt, welche Kostenarten – etwa Heizung, Wasser, Müllabfuhr oder Grundsteuer – im Durchschnitt pro Quadratmeter anfallen. Für Vermieter dient er als wertvolle Orientierung: Er macht sichtbar, ob die eigenen abgerechneten Kosten im Rahmen liegen oder deutlich höher ausfallen.

Zwar hat der Betriebskostenspiegel keine rechtliche Wirkung, doch kann er bei Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter als Argumentationshilfe genutzt werden. Weichen die Werte erheblich ab, sollten Vermieter in der Betriebskostenabrechnung besonders transparent begründen, warum höhere Aufwendungen entstanden sind. Auf diese Weise trägt der Betriebskostenspiegel zu einer nachvollziehbaren und fairen Betriebskostenabrechnung bei.

9. Widerspruch des Mieters gegen die Betriebskostenabrechnung – was ist zu tun?

Ein Widerspruch gegen die Betriebskostenabrechnung bedeutet, dass der Mieter Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Abrechnung äußert. Grundlage sind meist Unklarheiten bei den umlagefähigen Betriebskosten, bei der Wahl des Umlageschlüssels oder bei den ausgewiesenen Gesamtkosten für Wohnung oder Haus.

Nach § 556 Abs. 3 BGB hat der Mieter 12 Monate Zeit, Einwendungen gegen die Abrechnung vorzubringen. Die Annahme vieler Mieter und Vermieter, die Widerspruchsfrist der Betriebskostenabrechnung würde 4 Wochen betragen, ist nicht korrekt. Ein Widerspruch kann also völlig rechtskonform innerhalb eines Jahres nach Zugang der Abrechnung erfolgen. Wichtig ist: Die Frist beginnt erst, wenn die Betriebskostenabrechnung ordnungsgemäß erstellt und dem Mieter zugestellt wurde.

Was Vermieter bei Widerspruch tun sollten

Erhält ein Vermieter einen Widerspruch, sollte er diesen zunächst sorgfältig prüfen. Die folgenden Schritte sind für Vermieter sinnvoll, um angemessen auf einen Widerspruch des Mieters gegen die Betriebskostenabrechnung zu reagieren:

- Frist prüfen: Erfolgte der Widerspruch innerhalb der gesetzlichen Jahresfrist?

- Abrechnung überprüfen: Insbesondere Umlageschlüssel, angesetzte Kostenarten und die Abgrenzung zu nicht umlagefähigen Posten sollten auf ihre Richtigkeit kontrolliert werden.

- Antwort geben: Teilen Sie dem Mieter schriftlich mit, ob die Abrechnung korrekt ist oder ob Anpassungen erfolgen.

- Belege bereitlegen: Sammeln Sie alle Belege, die die Kosten in der Betriebskostenabrechnung betreffen, um eine zeitnahe Einsichtnahme zu ermöglichen.

Einsicht in die Belege der Betriebskosten – ein wichtiges Mieterrecht

Mieter haben das Recht, die der Betriebskostenabrechnung zugrunde liegenden Belege einzusehen. Dazu gehören Rechnungen, Verträge oder Gebührenbescheide, die die abgerechneten Betriebskosten für Haus oder Wohnung belegen. Vermieter müssen diese Einsicht gewähren, können jedoch bestimmen, ob die Belege am Ort der Verwaltung oder in der Nähe der Immobilie eingesehen werden.

10. Gibt es Unterschiede bei privater und gewerblicher Betriebskostenabrechnung?

Bei der Betriebskostenabrechnung gibt es klare Unterschiede zwischen privater und gewerblicher Vermietung. Im Wohnraummietrecht, also bei der Vermietung an Privatpersonen, sind die Betriebskosten und die Abrechnungspflichten detailliert in der Betriebskostenverordnung und im BGB geregelt. Vermieter müssen sich an feste Fristen zur Betriebskostenabrechnung halten und die Kosten nachvollziehbar aufschlüsseln.

Wird ein Gewerbe vermietet, gilt dagegen weitgehend Vertragsfreiheit: Die Parteien können individuell vereinbaren, welche Betriebskosten die Miete umfasst und wie die Abrechnung erfolgt. Deshalb stellt sich hier häufiger die Frage: Betriebskostenabrechnung wann und in welcher Form? Für Vermieter ist daher eine präzise Vertragsgestaltung entscheidend.

Betriebskostenabrechnung beim Verkauf einer vermieteten Immobilie

Beim Verkauf einer vermieteten Immobilie muss der Verkäufer die Betriebskostenabrechnung für das Geschäftsjahr noch tätigen, das zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Eigentumsübergangs zuletzt abgeschlossen war – also bis zum 31.12. des vorangegangenen Jahres. Ein bereits angefangenes Jahr muss dagegen nicht mehr vom Verkäufer gegenüber den Mietern abgerechnet werden.

11. Fazit: Häufige Fehler von Vermietern bei der Betriebskostenabrechnung

Bei der Betriebskostenabrechnung unterlaufen Vermietern häufig vermeidbare Fehler. Typisch sind ein falscher oder nicht nachvollziehbarer Umlageschlüssel der Betriebskosten, die fehlerhafte Umlage von Heizkosten oder die Aufnahme nicht umlagefähiger Betriebskosten, wie Instandhaltungskosten oder Verwaltungskosten. Auch die falsche Abrechnung einmaliger Posten, etwa Reparaturen, ist ein häufiger Stolperstein.

Um Streitigkeiten mit Mietern zur Betriebskostenabrechnung zu vermeiden, sollten Vermieter stets die rechtlichen Vorgaben beachten, nur korrekte Betriebskostenumlagen ansetzen und die Abrechnung transparent gestalten. Unabsichtliche Fehler können zu Unmut der Mieter und zu Mehraufwand für Vermieter führen; wer die Betriebskostenabrechnung absichtlich zu hoch ansetzt, kann sich im Ernstfall sogar wegen Betrugs strafbar machen.

- Fazit: Dokumentieren und erklären Sie die Betriebskosten nachvollziehbar in der Abrechnung, achten Sie auf Mieterrechte wie die Einsicht der Belege und bleiben Sie ehrlich bei der Berechnung. Das schafft Vertrauen sowie rechtliche Sicherheit und unterstützt langfristig gute Mietverhältnisse. Unsere Tipps für die korrekte Erstellung von Nebenkostenabrechnungen können Ihnen als Leitfaden dienen.

Erforderlich für eine vollständige Betriebskostenabrechnung sind: Abrechnungszeitraum, Gesamtkosten je Kostenart, Umlageschlüssel der Betriebskosten, anteilige Kosten der Wohnung, Abzug der Vorauszahlungen und Endsaldo (Nachzahlung oder Guthaben). Diese Mindestangaben sichern Nachvollziehbarkeit und genügen für eine formell ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung im Wohnraum.

Die Frist der Betriebskostenabrechnung endet mit Ablauf des 12. Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums. Verspätete Nachforderungen sind ausgeschlossen, ein Guthaben der Mieter bleibt jedoch erstattungsfähig. Fristbeginn ist das Periodenende (z. B. 31.12.).

Eine Betriebskostenabrechnung muss klar strukturiert, mit transparenter Aufschlüsselung der Betriebskosten und in Textform übermittelt werden. Ein nachvollziehbarer Umlageschlüssel, ein Vorauszahlungsabzug und ein transparenter Endsaldo sind essenziell. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn ein durchschnittlicher Mieter die Berechnung der Betriebskostenabrechnung versteht.

Nur die in § 2 BetrKV aufgeführten umlagefähigen Betriebskosten lassen sich auf Mieter umlegen: u. a. Grundsteuer, Wasser und Abwasser, Heizung und Warmwasser, Müll, Hausreinigung, Beleuchtung, Gartenpflege, Aufzug, Versicherungen sowie „sonstige Betriebskosten“ – und nur, wenn vertraglich vereinbart.

Intern kann die Betriebskostenabrechnung per Soll-Ist-Abgleich der Kostenarten nach BetrKV, des Umlageschlüssels und der Belege geprüft werden. Mieter haben umfassendes Belegeinsichtsrecht – ohne Einsicht besteht ein temporäres Leistungsverweigerungsrecht. Extern prüfen Hausverwaltung, Fachanwalt oder Steuerberater die Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung.

Grundformel zur Berechnung der Betriebskosten = (Anteil der Betriebskosten laut Umlageschlüssel ÷ Gesamtschlüssel) × Gesamtkosten. Ohne Vereinbarung eines Umlageschlüssels gilt die Verteilung nach Wohnfläche (§ 556a BGB). Bei Heiz- & Warmwasserkosten berechnen Sie 50 - 70 % verbrauchsabhängig und den Rest ebenfalls nach Fläche.

Nicht umlagefähige Betriebskosten sind Verwaltungskosten (z. B. Hausverwalter, Kontoführung), Instandhaltung und Instandsetzung sowie Finanzierungskosten. Diese Kosten sind keine Betriebskosten i. S. d. BetrKV. Einmalige Reparaturen oder Modernisierungskosten gehören ebenfalls nicht in die Betriebskostenabrechnung.